二月の下旬。もう1ヶ月前のことです。

当時私は「絶望感」のようなものをうっすら感じていました。

私が言う絶望感とは、「これ以上を望めないこと」です。

願いが叶わないことでもなく、何かに傷つき傷つけられたわけでもなく、「これ以上先がない」と言う感覚。

明確に不幸であれば、問題解決をしようとしますよね。でも、別に普通に幸せなんです。

幸せの中にも絶望感はあるのか。

日頃から自分の体感にあまりに敏感に取り組んでいるので、この感覚は見過ごすことはできませんでした。

なんだこの先のなさは。生ぬるさは。

絶望の源を探した結果、私は「新しいリスクを負っていない」ことに気がつきました。

なのでこの1ヶ月、取り組んだことがあります。

それが「積極的に取捨選択をする」ということです。

問題意識のなさが自分の輪郭を消していく

愛と哲学に取り組むと、問題がどんどんなくなっていきます。

自分が見ている世界の抽象度を調整できるようになるからです。

「問題」というのは、物事の抽象度を低く捉える時に生まれやすいです。

例えば「誰かに悪口を言われた」や「テストで赤点をとった」「仕事でミスした」「家族と分かり合えない」なども、注目している抽象度が低いことから、パズルのピースがうまくハマらない=「自分の理想と合わない」という痛みを感じることで「問題」になります。

なので問題が多い時は、「抽象度を上げる」ということをすると、悩みはなくなっていきます。(抽象度は高いことが善で、低いことが悪ということではありません)

注目している抽象度を調整すると、別に誰にどう言われようが、テストで何点を取ろうが、相手とわかりあえなかろうが、損しようが得しようが、問題ではなくなっていきます。

これが問題解決ならぬ、問題消滅です。

人によって同じ境遇にいても感じ方が違うのは、この抽象度の違いがあると思います。

抽象度の高い人のことを、私たちは「視座が高い人」と感じることもあるし、「グレーな人」と感じることもありますね。

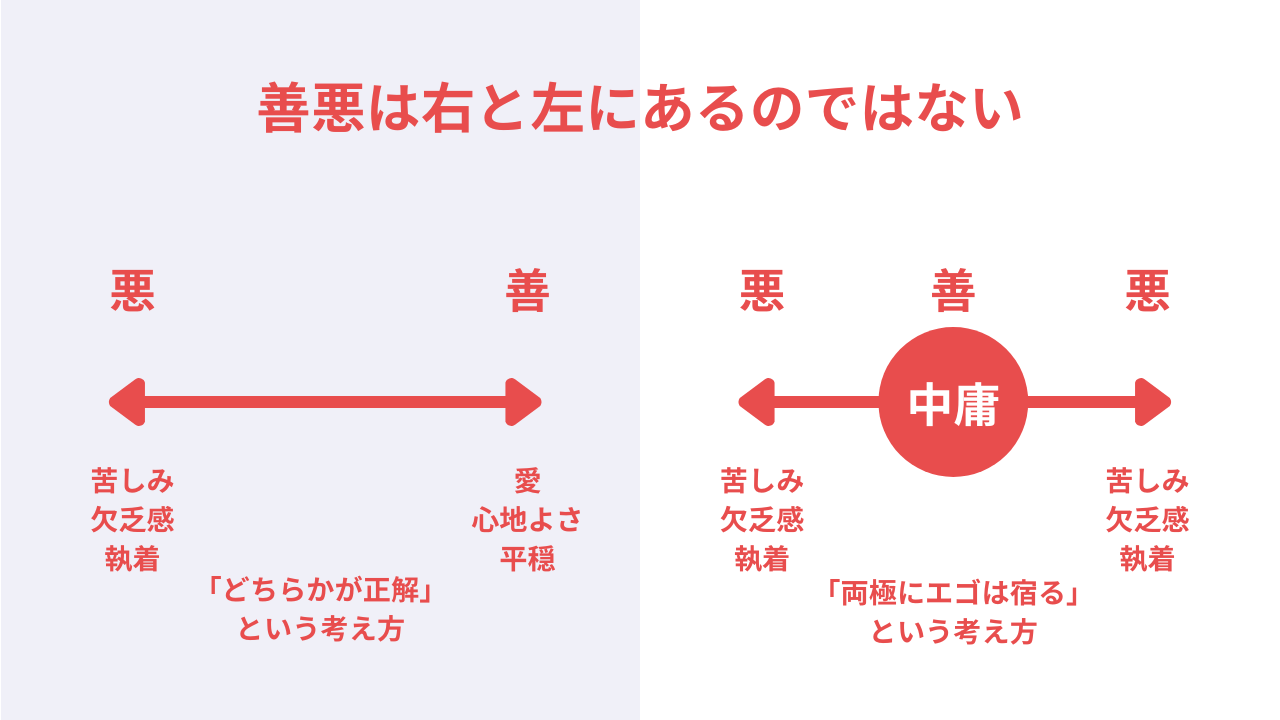

私は普段、「エゴは両極に宿る」というお話をよくします。

右に行きすぎも、左に行きすぎも、エゴとなって現世での生きづらさに繋がる。

問題がありすぎると、人は苦しくなりますよね。

では、問題がなさすぎると人はどうなるのでしょうか?

「自分の輪郭がぼやける」んです。

語るべきことがなくなる。嫌なことがなくなる。困らなくなる。嫌いな人がいなくなる。解決すべき問題がなくなる。

「どうでもいい」に近づいていくのです。

そしてそれがまた、しっかりと問題に感じられてくるのです。

これが私が感じていた「絶望感のタネ」だなと感じました。

問題がなくなると、人はどうするのでしょうか。

問題に対してアクションをしなくなります。

この「アクション」の欠乏、そしてアクションしないことによる「負荷やリスクのなさ」が人生の生ぬるさになるのです。

アクションとは、つまり取捨選択です。

私たちは1日に35000回の選択をしていると言われますが、「どうでもいい」が増えるとその振り幅も小さくなります。

だからこそ「取捨選択」を積極的にする。

私は、自分の問題意識の低さからなぁなぁにしていた物事に今一度向き合い、精査しました。

その結果、主に「人間関係の手放し」を行いました。

(具体的に何をしたのかは、読書会などで聞いていただいて大丈夫です)

実行の痛みはありました。寂しさもありました。

でも、その痛みを自分で負うことが、自分の人生を積極的に生きる=自分を愛するということなのだと、思い出すことができました。

「選択の痛み」は人生を生き生きとさせる

哲学者のサルトルは、「人間は自由の刑に処されている」と言いました。

これはつまり、「人は自分の人生を自分で選ぶしかない」ということです。

私たちにはいつも選ぶ権利があります。

しかし、「選ぶ力」を失っていることがある。

この、選ぶ力を失っている状態を善しとしているのが「他者依存」だったりするんですよね。

なぜ人はそうなってしまうか?

それは、他者依存が楽だからです。選択の痛みを自分で負わなくて済むのです。

他者依存をしていると、生きるのが楽です。

しかし自分ではその楽さを享受していることに気づきにくく、自分では「控えめ・素直・我慢している」と思っていることがあります。

そしてある時、突然路頭に迷います。

身近に決めてくれる人がいなくなった時、どうすれば自分の人生を生きられるのかわからなくなるんです。

その結果、「なんで頑張って尽くしてきたのに、こんな目に遭うの?」となるのです。

他者依存をしていると自分で選択をする習慣がなくなります。

これがセミナージプシーや、占いにどっぷりはまってしまう人の構造かなと思います。

(占いが悪いのではなく、主体性を失った結果、決めてくれる人が必要になるということです)

「人間は自由の刑に処されている」

また、もし他者依存じゃないにしても、私たちはつい、「選ばないで済む状況」に逃げたくなるんですよね。

「問題なんてないから」と「選ぶ力を使わない」という極に寄りすぎても、人生には面白さがなくなります。

自分の人生の輪郭がぼやけていつか虚無になる。

寛容も受容も、行き過ぎれば絶望です。

つまり、「選択の痛み」さえも、私たちの人生を生き生きとさせてくれる、重要な主体性の証なのです。

取捨選択という誠実さ

ベストセラーになった「エッセンシャル思考」の著者のグレッグ・マキューンは、「何かに「イエス」ということはその他すべてに「ノー」ということだ」と言いました。

何かを選ぶことは、何かを捨てること。

それは、自分の輪郭を取り戻すための作業でもあります。

私は、取捨選択は「誠実さ」だと感じました。

誠実さとは、問題に向き合う行為から生まれます。

逆に不誠実さとは、問題に向き合わずに目を背けている態度と言っていいでしょう。

今回私は、「問題を問題としない」は抽象度の高さから生まれることですが、それはある意味の不誠実さも生むきっかけになるのでは?と思いました。

人と人のコミュニケーションがうまくいかない原因の一つには、抽象度の違いがあります。

だからこそ、抽象度を合わせて対話をしないといけないのですが、今回私が考えたいのは「自分との抽象度の差」、言い換えると「自分への誠実さ」です。

自分にいかに誠実でいられるか。

本当は自分にとって重要であるテーマを、抽象化しすぎていないか。

物事に向き合う痛みを、取捨選択の痛みを紛らわすために、とりあえずの緩衝材として「愛」を呼び出して蓋をしていないか。

その態度が、結局は人に対しての誠実さにも繋がりますし、相手から自分への態度にも繋がるように思うのです。

愛するとは、自分の命の使い方を決めること

愛や哲学に取り組んでいると、問題が減ります。

私は以前まで、問題は減れば減るほど良いのだと思っていました。

しかし、問題がなくなればそれも問題になるし、問題にも問題の良さがある。

つまり人は「問題を求めている」わけです。

そうでないと、人生が退屈だから。

問題とは、絶望に効く薬なのです。

それならば、「問題」を持ちながらその解決に向かうことも、自分への愛なのかもしれません。

問題は勝手に起きます。事件も勝手に起きます。生も死も、私たちにコントロールはできない。

嬉しい時は嬉しいし、悲しい時は悲しい。感情さえもコントロールできない。

それならどうするか。

自分の命を何に使うか、取捨選択するのです。

気分が変わるごとに、取捨選択し続けるんです。

取捨選択することで起きるリスクや痛みも、引き受ける。

そのヒリヒリ感も、「生きている」という証です。

自分の命の使い方を主体的に決めること。

喜ぶなら喜ぶ。悲しいなら悲しむ。寝たいなら寝る。恨むなら恨む。

失恋するなら、失恋して寝込みましょう。

「人間は自由の刑に処されている」

私たちは、人間という枠の中で何十年間か遊ぶわけです。

それならば、大いに遊んでいきましょう。

今日も読んでくださり、ありがとうございました。

感じたこと、リクエストがありましたら、ぜひ教えてください。